Ein Sonntag im Oktober. Der Regen prasselt gegen die Scheiben, die Stadt liegt still. Im Wohnzimmer bei einer heißen Tasse Tee reichen ein aufgeklappter Laptop und ein paar Klicks, um im Guggenheim Museum in New York zu stehen. Von dort geht es weiter nach Schleswig-Holstein: zur Drostei in Pinneberg, zum Schloss Gottorf in Schleswig. Abschließen könnte man den Ausflug im Louvre in Paris; digital sind die gestohlenen Juwelen noch erhalten. Alles ohne dicke Winterjacke, ohne Eintrittskarte und ohne lange Wege. Die Kunst ist da, nur eben anders: gerahmt von Pixeln statt Wänden und genauso nah dran wie die nächste Netflix-Serie.

Als Kunst plötzlich stillstand

Als 2020 die Museen schlossen, schien es, als sei auch die Kunst selbst in Quarantäne gegangen. Was blieb, war Stille, und der Bildschirm.

Plötzlich waren es nicht mehr Säle, sondern Server, die Kultur trugen. In dieser seltsamen Zwischenzeit wurde die digitale Ausstellung zur Rettungsleine: ein Experiment und eine Notlösung. Vielleicht der Beginn eines neuen Verständnisses von kultureller Teilhabe.

Fünf Jahre später ist deutlich: Das Digitale war keine Phase. Es hat sich eingerichtet als Teil des kulturellen Alltags. Denn die Frage, wie Kunst erreichbar bleibt, wenn Budgets schrumpfen, Mauern saniert oder Wege zu weit werden, ist aktueller denn je.

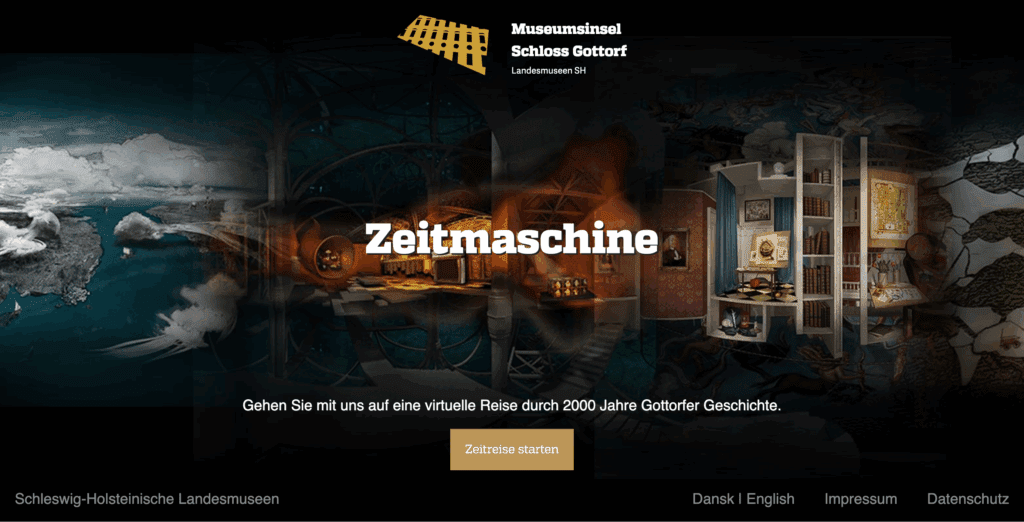

Zwischen Gottorf und dem Klick

Auch in Schleswig-Holstein zeigt sich, wie Museen den digitalen Wandel nutzen, um präsent zu bleiben. Schloss Gottorf, das Landesmuseum in Schleswig, ist derzeit wegen umfangreicher Umbauten geschlossen. Doch ganz verschwunden ist es nicht: Mit der Zeitmaschine hat das Museum eine digitale Plattform geschaffen, die in vergangene Epochen führt – von der römischen Kaiserzeit bis zur Renaissance.

Es ist kein Ersatz, sondern eine Einladung: Geschichte und Kunst digital zu erleben – auch dann, wenn der reale Ort pausiert.

Die Zeitmaschine ist weniger technisches Experiment als praktische Antwort auf die Frage, wie ein Museum sichtbar bleibt, wenn seine Türen geschlossen sind.

Sie zeigt, dass Digitalisierung vor allem eines kann: Zugänge schaffen und Geschichten bewahren.

Die Drostei in 3D

Schon Ende 2019, also noch vor Corona, eröffnete die Drostei in Pinneberg ihren ersten virtuellen Rundgang – nicht als Notlösung, sondern als bewussten Baustein einer langfristigen digital-analogen Strategie. Der digitale Raum sollte Menschen erreichen, die das denkmalgeschützte Haus aus Barrieregründen nicht besuchen können. Viele wollen sich auch vor ihrem Besuch schon informieren, merkt Stefanie Fricke, die künstlerische Leiterin der Drostei, an.

Heute sind die virtuellen Rundgänge fester Bestandteil der Drostei. Jede Ausstellung bleibt als digitales Archiv zugänglich. Erweitert um eingebettete Videos, Interviews oder Podcasts, die als kleine Inseln im virtuellen Raum aufleuchten. So entsteht ein wachsendes Gedächtnis der Ausstellungen.

Gleichzeitig zeigt die Drostei, dass Digitalisierung kein Selbstläufer ist. Kleine Kulturhäuser brauchen Partner und Förderung, um solche Formate umzusetzen. Doch wenn sie einmal existieren, können sie auf vielfältige Weise genutzt werden – bei gemeinsamen Online-Führungen, in Zoom-Räumen, mit einem Glas Wein und Gesprächen über Kunst, die plötzlich sehr nah erscheint.

„Die digitalen Angebote sind erst richtig sinnvoll, wenn sie mit spannenden analogen Angeboten verbunden werden,“ sagt Fricke. Vielleicht liegt genau darin die Stärke dieses Ansatzes: das Digitale nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung zu begreifen – als eine neue Form kultureller Nähe.

Das Netz der Kultur

Und während einzelne Museen digital experimentieren, wächst parallel ein leises, aber kraftvolles Netzwerk: kulturnetz.sh. Die Plattform sammelt, was sonst verstreut bliebe: digitale Ausstellungen, Podcasts, Lesungen, Musikprojekte aus ganz Schleswig-Holstein. Entstanden in den Jahren der Pandemie, als Kultur plötzlich online gehen musste, hat sich kulturnetz.sh zu einem virtuellen Schaufenster entwickelt. Ein Ort, an dem lokale Künstler:innen sichtbar bleiben, auch ohne Bühne, ohne Saal, ohne Subvention.

Digitale Labore der Zukunft

Was in Schleswig-Holstein regional geschieht, ist Teil einer größeren Bewegung.

Unter dem Dach von museum4punkt0, einem bundesweiten Verbundprojekt unter Leitung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, erproben Museen seit einigen Jahren, wie digitale Formate das Museumserlebnis verändern können. Von 3D-Rundgängen über Augmented-Reality-Anwendungen, bei denen digitale Elemente in die reale Umgebung eingeblendet werden, bis hin zu partizipativen Lernplattformen – hier wird geforscht, getestet und geteilt. Das Ziel ist so einfach wie ambitioniert: Kultur für alle, unabhängig von Budget, Ort oder Öffnungszeiten. Was in Berlin, Stuttgart oder Schleswig entsteht, steht am Ende allen offen, als digitale Werkzeuge, die Museen in ganz Deutschland nutzen können.

Kulturelle Pflicht und digitale Freiheit

Online-Angebote sind längst keine Spielerei mehr, sondern ein Teil kultureller Teilhabe. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit wird die Digitalisierung zur Frage der Gerechtigkeit: Wer darf Kunst sehen, wer darf Kultur erleben?

Natürlich sind digitale Projekte aufwendig – technisch, personell und finanziell. Ohne eine Unterstützung oder Förderung ist das für kleine Kulturinstitutionen nicht möglich, sagt Fricke. Doch Museen und Plattformen, die diesen Schritt wagen, investieren in die Zukunft.

Julia Knabbe, Referentin der Drostei, betont, dass der Mangel an finanziellen Mitteln auch Kreativität freisetzen kann: „Wenn nicht alles technisch umgesetzt werden kann, entstehen oft unkonventionelle, niedrigschwellige und partizipative Lösungen.“ Projekte wie museum4punkt0 oder kulturnetz.sh zeigen, dass Digitalisierung in der Kultur längst keine Notlösung mehr ist, sondern Teil einer neuen kulturellen Infrastruktur. Und vielleicht ist genau das der Trost in all dem Wandel: Die Kunst schläft nie. Sie verändert nur ihre Adresse – manchmal von der Galerie ins WLAN.

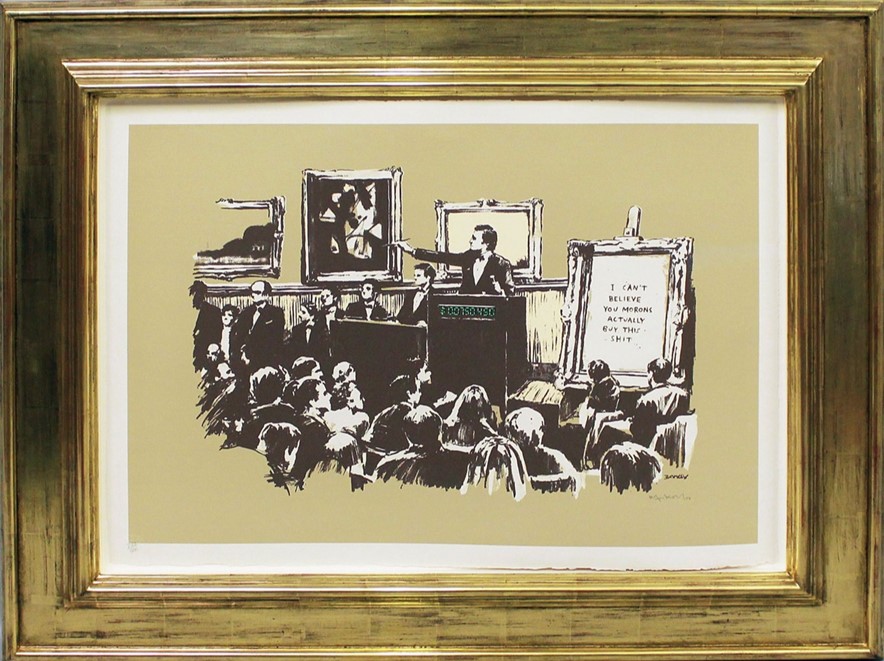

Online-Ausstellungen sind längst mehr als nur das Netflix der Museen – sie zeigen, wie analoges Erleben und digitale Formate sich sinnvoll ergänzen und gemeinsam neue Zugänge zur Kunst schaffen.