Mit der Ausstellung „Dissonance. Platform Germany II“ zeigt die Stadtgalerie Kiel eine Bestandsaufnahme der aktuellen Entwicklungen in der Malerei in Deutschland. Jeweils zwei Werke von mehr als 40 Künstlerinnen und Künstlern gibt es hier zu sehen.

Blicke in die Ausstellung

Bei ihrer Auswahl haben die beiden Kuratoren Christoph Tannert und Mark Gisborn bewusst darauf geachtet, sich nicht von einem „ideologische Blickwinkel“ leiten zu lassen. Vielmehr wollten sie „die Kiste aufmachen, um zu zeigen, was im Moment passiert“, so Tannert in seiner Eröffnungsrede am 15. März. Einzige Einschränkung bei der Auswahl: Das Geburtsjahr 1972 als Stichjahr. Die Künstlerinnen und Künstler sind somit nicht älter als 52 Jahre. Das umfasse etwa zwei Generationen Kunstschaffende, deren Fokus auf den letzten zwei Jahrzehnten liege. Die Ausstellung zeige, so Tannert weiter, wie „Künstlerinnen und Künstler, die nicht alle in Deutschland geboren wurden, aber hier ihre Heimat gefunden haben, Malerei in höchst unterschiedlicher Ausformung als ihr Medium der Aussage begreifen.“ Die künstlerischen Positionen setzten sich auseinander mit politischem Zeitgeschehen, mit Figuration und Abstraktion, mit Popkultur, Social Media und Augmented Reality, aber auch mit kunsthistorischen Phänomenen. Die Ausstellung ist entsprechend umfang- und abwechslungsreich und es lohnt sich, Zeit mitzubringen – oder einfach mehrmals vorbeizuschauen.

Der Hausrat der Nation

In der Ausstellung zu entdecken sind auch zwei großformatige Werke des Kieler Künstlers René Schoemakers. Allein in seinen Werken entfaltet sich bereits ein ganzer Kosmos von Verfremdungen und Verweisen, der zur Beschäftigung weit über den Ausstellungsbesuch hinaus einlädt. Das entsprechende Material gibt der Künstler einem gleich mit an die Hand.

Die Werke hängen nebeneinander an der Stirnseite eines der Ausstellungsräume. Beide Werke sind düster gehalten, der dunkle Hintergrund lenkt den Blick auf die Objekte und lässt sie förmlich aus den Bildern heraustreten. Im Triptychon „Der Hausrat der Nation“ sehen wir eine unwirkliche, surreal anmutende Szene. Ein kaputtes Podest im Wald, darauf auf der linken Seite sitzend eine nackte Frau mit Fackel, auf der rechten hockt ein Mann im gelben Pullover, das Gesicht weiß geschminkt. Die beiden Modelle an den Seiten ziehen den Blick auf sich, das Zentrum bleibt seltsam unbesetzt. Nur zwei Pappaufsteller mit skizzenhaft gezeichneten Frauenfiguren füllen die Leerstelle, doch bleiben sie im Hintergrund. Die Mitteltafel wird dominiert durch ein kleines Detail in der linken Bildmitte: Weiß umrandet und etwas schräg, wie ein Sticker, nachträglich auf das Bild geklebt, ein in emoji-gelb gehaltenes nacktes Paar. Aus dem Waldboden sprudelt Blut, rosafarbene Luftballons quellen aus dem Bruch im Podest, das offenbar gar nicht aus Marmor, sondern bloß aus bemaltem Holz zu bestehen scheint.

Heißer Herbst und heiße Würste

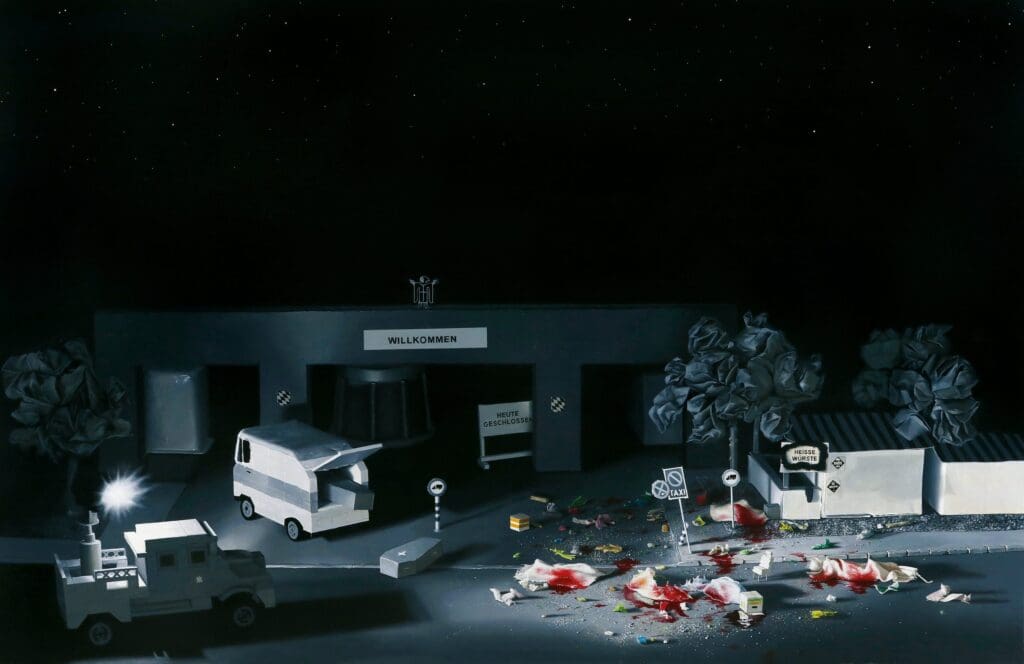

Im zweiten Werk fällt der Blick sofort in die untere rechte Bildhälfte. Auf dem Boden verteilt finden sich Kisten, Kleidung, Schutt, und vor allem fünf weiße Laken, wie überdimensionierte Mullbinden, getränkt mit roter Farbe, Pfützen bildend. Es fällt auf, dass nur diese auf dem Boden liegenden Objekte farbig sind. Der Rest des Bildes ist schwarz-weiß. Langsam erfassen wir die gesamte Szene. Der farbige Bildausschnitt wird beleuchtet durch den Scheinwerfer auf der Ladefläche eines Pick-ups. In der Bildmitte ein Sarg, daneben ein Leichenwagen. Im Hintergrund offenbar ein Eingangsgebäude aus Beton, die Schriftzüge „WILLKOMMEN“ und „HEUTE GESCHLOSSEN“ sind zu lesen, an den Seiten das bayerische Wappen, über dem Eingang das Münchner Kindl. Ganz rechts steht noch „HEISSE WÜRSTE“.

Auch diese Szene wirkt seltsam unecht, bei aller figürlichen Akkuratesse und fotorealistischer Darstellung verfremdet. Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen: Der Pick-up ist aus Lego zusammengesetzt – ebenso der Leichenwagen dahinter. Die Baumkronen im Hintergrund scheinen aus zusammengeknülltem Papier zu bestehen. Das Bild zeigt keine reale Szene, es zeigt ihren modellhaften Nachbau. Der Titel des Werkes gibt Aufschluss um welche Szene es sich handelt: „München leuchtet (Theresienwiese Deutscher Herbst)“. Es ist der Eingang zum Oktoberfest in München, kurz nach dem Attentat im Jahr 1980. Bei diesem bisher schwersten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik explodierte eine Bombe vor dem Eingang zur Festwiese und riss 13 Menschen in den Tod. 221 wurden verletzt. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass es sich um einen Einzeltäter handelte, der womöglich erweiterten Suizid beging – obwohl nicht nur seine Mitgliedschaft in der Wehrsportgruppe Hoffmann und weitere Kontakte in die rechte Szene andere Indizien lieferten. Erst im Jahr 2020, nach Wiederaufnahme des Verfahrens, wurde das Attentat als rechtsextremer Terrorakt eingestuft.

Auf historischen Fotos des Schauplatzes nach dem Attentat sind die im Bild dargestellten Elemente wiederzufinden. Für Irritation sorgt der zweite Teil des Titels: „Deutscher Herbst“. Wird damit nicht gemeinhin auf die Ereignisse im Herbst des Jahres 1977 verwiesen, auf die Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer durch die RAF und die Flugzeugentführung der „Landshut“?

Der verdrängte rechte Terrorismus

„Das deutsche kollektive Gedächtnis fokussiert sich sehr auf den deutschen Herbst, also den Terror der RAF – und verdrängt den gerade auch zahlenmäßig größeren Terror von rechts“, sagte Schoemakers im Jahr 2020 dazu im Interview mit dem ORF. Der Medienrummel um die enttarnte RAF-Terroristin Daniela Klette in den Tagen vor der Kieler Ausstellungseröffnung scheint ihm auch heute noch recht zu geben: Terrorismus in der Bundesrepublik ist immer noch gleichbedeutend mit RAF. Die Spur des rechten Terrorismus, die von Halle und Hanau über den NSU bis weit in die 1970er Jahre reicht und darüber hinaus nicht erst mit Utøya und Christchurch eine globale Dimension erreicht hat, wird hingegen als unzusammenhängende Abfolge von Taten meist verwirrter Einzeltäter gesehen. Übersehen, so Schoemakers, würde dabei aber die gemeinsam genutzte Symbolik und die inhärente Verweisstruktur, die die Taten miteinander verbinde.

Schoemakers, der in den 1990er Jahren Malerei bei Peter Nagel an der Muthesius Kunsthochschule und Philosophie an der Christian-Albrechts-Universität studierte, setzt sich seit einigen Jahren intensiv mit der Bild- und Symbolsprache der rechten Szene auseinander. Die Beschriftung seiner Werke in der Kieler Ausstellung ist mit einem QR-Code versehen, der auf eine eigens für die Werkreihe eingerichtete Website führt. Darauf befinden sich gut eine Stunde Videomaterial, zahlreiche Bilder und mehr als 60 Seiten Text als Begleit- und Hintergrundmaterial zu den Kunstwerken. Sehr aufschlussreich dabei die detaillierte Erläuterung der verwendeten Symbolik im Triptychon „München (Der Hausrat der Nation)“, das sich selbst als ein Remake herausstellt: Es reagiert auf eines der bekanntesten Werke der NS-Kunst: das 1937 in der „Großen Deutschen Kunstausstellung“ in München erstmals präsentierte Triptychon „Die vier Elemente“ von Adolf Ziegler. Hintergrundinformationen zu diesem Bild finden Sie auf der Website der Münchner Pinakotheken.

Ihre große Symboldichte und ihr starker Ausdruck zwischen Fotorealismus und Verfremdung verleihen Schoemakers Werken allerdings auch ohne Hintergrundinformationen eine faszinierende Spannung und Wirkkraft, deren Bann man sich schwer entziehen kann.

„Die Malerei heute ist so energiegeladen wie schon lange nicht mehr,“ konstatiert auch Christoph Tannert mit Blick auf die gesamte Ausstellung. „Blutleerer Moralismus und Theorien über die Leinwand als Medium gehören längst der Vergangenheit an“, und auf das bekannte Werk von René Magritte anspielend bemerkt er: „Eine Pfeife ist heute wieder eine Pfeife.“

Dissonance – Platform Germany (2). Noch bis zum 26. Mai 2024 in der Stadtgalerie Kiel. (zur Website der Stadtgalerie).