„Jeder hat eine Beziehung zum Tier“, sagt Kuratorin Tasja Steder direkt am Anfang des Presserundgangs. Ob als Haustier, als Nahrung, Symbol, Arbeiter oder Material – in dem einen oder anderen Zusammenhang hat jeder Mensch schon einmal mit Tieren zu tun gehabt. Doch die Beziehungen variieren sowohl von Person zu Person als auch von Tier zu Tier und können sich so stetig verändern wie Essgewohnheiten.

Von dem Tier als Symbol, als Nahrung oder Material bis hin zum Tier als Arbeiter oder Helfer, dem Egoismus des Menschen und letztendlich zum Tier als Haustier und Freund – die Ausstellung zeigt viele verschiedene Facetten.

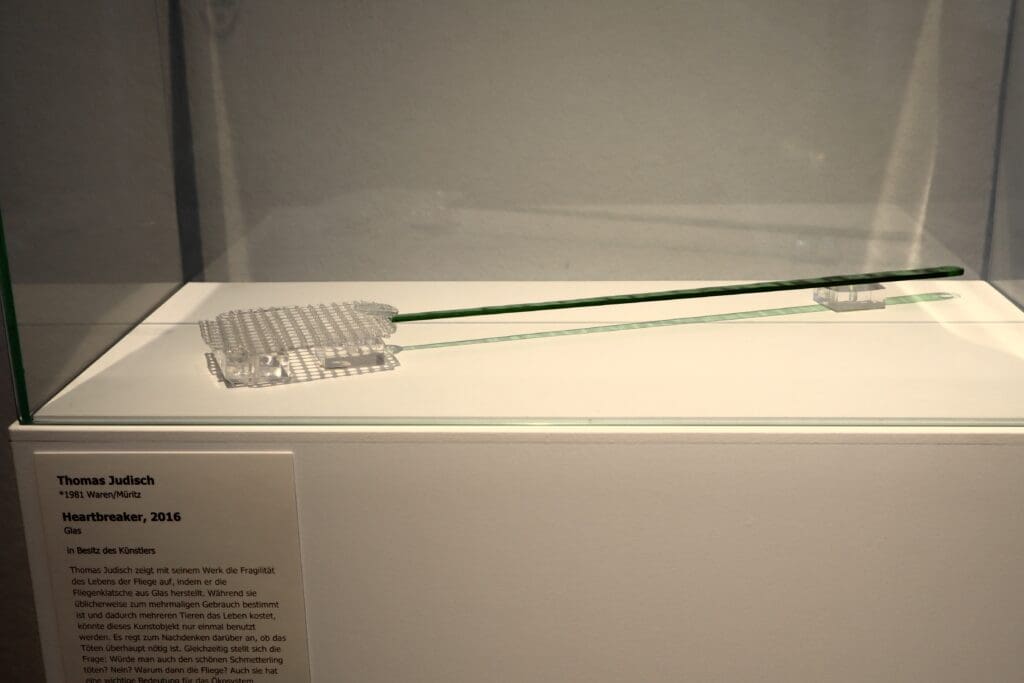

Rund 120 Werke umfasst die Ausstellung, davon ein Großteil aus der hauseigenen Sammlung. Und so vielfältig die Herangehensweise an das Thema Tier ist, so vielfältig ist auch die Kunst. Von großen, traditionellen Gemälden hin zu Werbeplakaten über Handschuhe aus Mopsleder oder einer gläsernen Fliegenklatsche – Kuratorin und stellvertretende Museumsleiterin haben sich unterschiedlicher Stile beim Zusammenstellen der Ausstellung bedient.

Unterteilt in sechs Räume soll die Ausstellung zum Nachdenken anregen, jedoch ohne den „erhobenen Zeigefinger“ zu zeigen. Besucher*innen sollen sich mit dem Thema und mit der Bandbreite der Beziehungen zu den unterschiedlichen Tierarten beschäftigen. Warum zum Beispiel lieben wir die einen Tiere, töten jedoch die anderen? Und wenn die Besucher*innen dann noch über die Zusammenhänge und Wechselwirkungen nachdenken, um eine unabhängige Meinung zu dem Thema zu formen – dann sei für die Kuratorin das Ziel der Ausstellung erreicht.

Das Tier als Symbol

Im ersten Raum dreht sich alles um die die symbolische Bedeutung des Tieres. Von der Vergangenheit und Ölgemälden mit Schoßhündchen und Jagdhund des 17. Jahrhunderts bis zu der Gegenwart mit einem Gemälde von einem Kaninchen im Mixer, zwischen Leben und Tod.

Letzteres stammt von Christian Ristau und nimmt Bezug auf ein ähnliches Werk des kontroversen Künstlers Marco Evaristti. Dieser hat jedoch keine Gemälde gemalt, sondern im Jahr 2000 echte Goldfische in einem Mixer der Gnade der Museumsbesucher*innen ausgesetzt. Überlebt haben die Fische leider nicht. Zuletzt fiel Evaristti in Dänemark auf, wo er Anfang März als neues Kunstwerk gegen Massentierhaltung drei kleine Ferkel verhungern lassen wollte, wie The Associated Press berichtete.

Zwei unterschiedliche Herangehensweisen, ein Gedanke: Der Mensch als Machthaber zwischen Leben und Tod. Und der Kampf gegen die Zwiespältigkeit, mit der wir Menschen dem Tier begegnen. Ristau will mit dem Motiv des niedlichen Kaninchens laut Tasja Steder mehr Empathie bei den Besucher*innen hervorrufen, die wahrscheinlich mehr Hemmungen hätten beim Drücken des Mixerknopfes hätten, als sie bei den Goldfischen hatten.

Das Tier – ein Gebrauchsgegenstand?

Dass eine Spezies – der Mensch – sich über andere Spezies erhebt – den Tieren – nennt man Speziesismus. Die Tierschutzorganisation Peta schreibt dazu, dass Tiere dann lediglich als Forschungsobjekt, Nahrung, Bekleidung oder Spielzeug erachtet werden.

Die eindrucksvollen Kunstwerke Käthe Wenzels verdeutlichen, wie viel vom Tier letztendlich nur als Rohstoff verwendet wird. Für den „bone dress“ beispielsweise sammelte sie eine Woche lang Pekingentenknochen aus einem asiatischen Restaurant in Berlin und stellte daraus ein Kleid her.

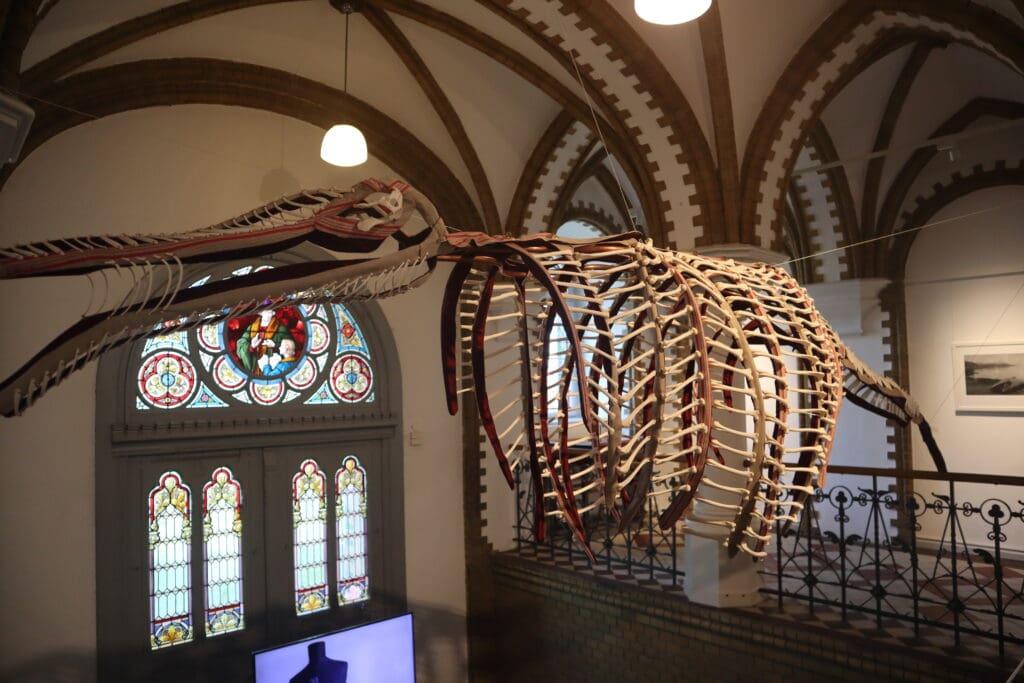

Wenzels Kunstwerke verdeutlichen auch, wie weitgehend der Speziesismus reicht. So werden menschliche Überreste feierlich bestattet, während die meisten Tiere an Ort und Stelle sterben und verwesen. Für ihr Werk „Leviathan“ nutzt Käthe Wenzel entgegen des ersten Eindrucks keine Walknochen, sondern Knochen von überfahrenen Tieren und möchte den Tieren so die letzte Ehre erweisen.

Der Egoismus des Menschen

„Die Skrupellosigkeit der Menschen kostet vielen Tieren nicht nur ihren Lebensraum, sondern auch ihr Leben“, steht im Ausstellungskatalog. Ob Menschen einfach nicht an das Leid der Tiere denken oder es intentional ist, sei dabei offen.

Dass eine Tierart in der Gust des Menschen steigen und fallen kann, zeigt exemplarisch das Schicksal der Taube. Früher ein wichtiger Gefährte zum Übermitteln von Botschaften und Symbol der Reinheit oder des heiligen Geistes. Heute gilt die Taube als Parasit. Und das, obwohl es wir Menschen waren, die die Tauben in der Vergangenheit domestiziert haben.

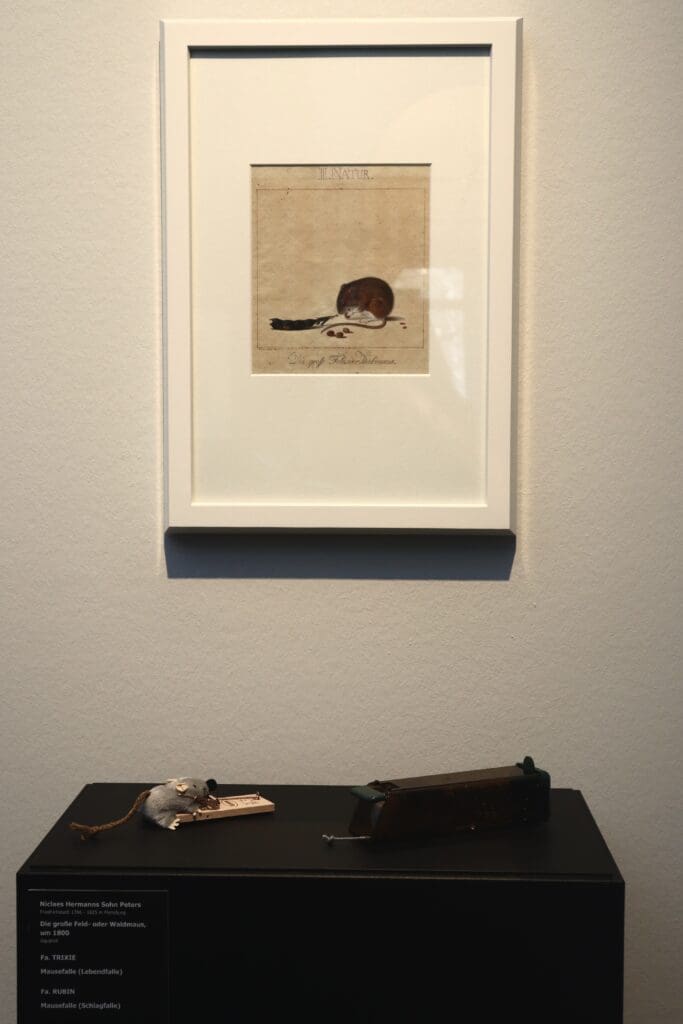

Ambivalenz. Ein weiterer großer Begriff, den die Ausstellung greifbar machen möchte. Der Widerspruch der Meinungen über bestimmte Tierarten wird anhand eines weiteren Ausstellungsstückes besonders deutlich hervorgehoben – oben ein Bild einer liebevollen, friedlichen Maus, unten die Mausefalle, das Gegenstück.

Auch die gläserne Fliegenklatsche „Heartbreaker“ von Thomas Judisch soll den Speziesmus näher betrachten und den Egoismus des Menschen beleuchten. Obwohl Fliegen dem Menschen nicht schaden, kann nur eine Fliegenklatsche viele von ihnen töten. Die gläserne Fliegenklatsche soll die Fragilität des Lebens einer Fliege aufzeigen und zum Nachdenken anregen. Ist das Töten wirklich nötig? Falls uns die Fliege nur durch ihr Dasein stört, sollten wir uns nur, weil wir stärker sind dazu entscheiden, ein beliebiges Leben auszulöschen? Oder töten wir die Tiere abhängig von ihrem Aussehen und ihrer Spezies. Würden wir das gleiche mit Schmetterlingen tun?

Zu der Ausstellung

Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich, denn nicht zuletzt anhand dieser Exponate regt die Ausstellung zum nachdenken darüber an, wie wir absichtlich und unabsichtlich mit Tieren umgehen.

Seit dem 9. März ist die Ausstellung für die Besucher*innen geöffnet und kann bis zum 29. Juni besichtigt werden.

Der Eintritt beträgt 8 € und der Museumsberg Flensburg ist dienstags bis sonntags von 10-17 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Sonntags um 11:30 Uhr und in der Hauptsaison auch donnerstags um 18:00 Uhr kann zusätzlich für 2 € auch an Führungen teilgenommen werden.