“Wege aus der kollektiven Erregung” suchte Bernhard Pörksen in seinem 2018 erschienenen Buch “Die große Gereiztheit”. Darin analysierte er die Erregungsmuster im digitalen Zeitalter der Echtzeit-Vernetzung und proklamierte den “Übergang von der Mediendemokratie zur Empörungsdemokratie”. Den Titel seines Buches lieh sich der Tübinger Medienwissenschaftler bei Thomas Mann.

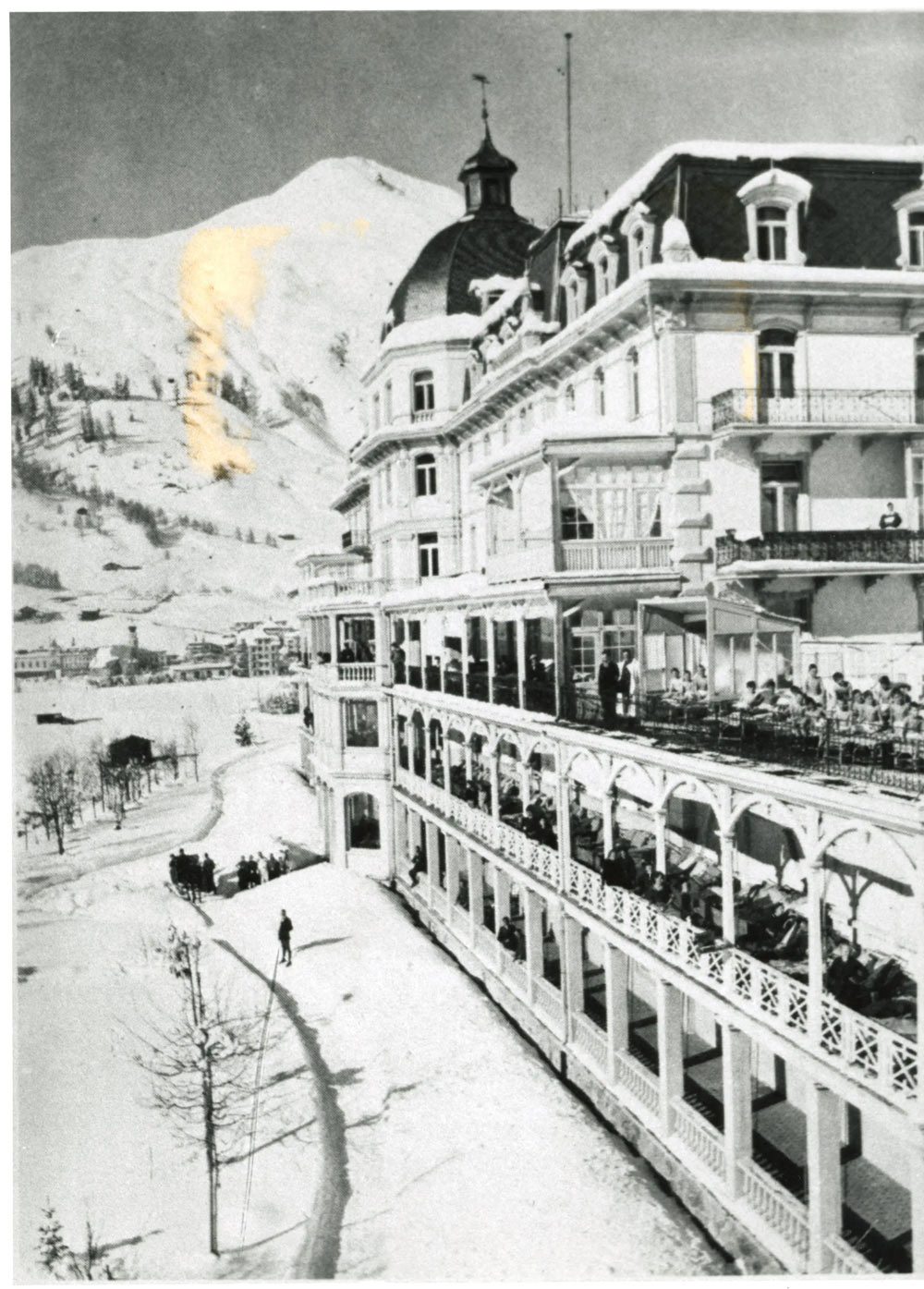

Die große Gereiztheit. So überschrieb Thomas Mann einen Abschnitt im siebenten Kapitel seines vor 100 Jahren erschienenen Romans “Der Zauberberg”. Darin beobachtet sie der Protagonist Hans Castorp am Vorabend des Ersten Weltkriegs in der Gesellschaft eines Davoser Sanatoriums, in dem er entgegen seiner ursprünglichen Pläne sieben Jahre verbringt. Die große Gereiztheit äußerte sich in der “allgemeine(n) Neigung zu giftigem Wortwechsel, zum Wutausbruch, ja zum Handgemenge (.…) zwischen Einzelnen und ganzen Gruppen, und das Kennzeichnende war, daß die Nichtbeteiligten, statt von dem Zustande der gerade Ergriffenen abgestoßen zu sein oder sich ins Mittel zu legen, vielmehr sympathetischen Anteil daran nahmen und sich dem Taumel innerlich ebenfalls überließen.”

Die aktuelle Ausstellung “Der Zauberberg. Fiebertraum und Höhenrausch” im Lübecker St.-Annen-Museum widmet der großen Gereiztheit einen eigenen Raum. Während im Roman die Weltanschauungen des Humanisten Settembrini und des religiösen Fundamentalisten Naphta in ausufernden Streitgesprächen aufeinanderprallen, tun es hier aktuelle Aussagen zeitgenössischer Akteur*innen des politischen und öffentlichen Lebens in einer von den Wänden schreienden Zitatencollage. “Wir haben nur sehr versteckt dazugeschrieben, von wem die Zitate sind”, sagt Caren Heuer, die Leiterin des wegen Bauarbeiten aktuell geschlossenen Buddenbrook-Hauses, das mit der Ausstellung im St. Annen-Museum gastiert. “Damit möchten wir den Besuchenden die Möglichkeit geben, die Aussagen ganz unvoreingenommen auf sich wirken zu lassen”. Deutlich wird dabei zweierlei: Wie stark unsere Interpretation des Inhalts dadurch beeinflusst wird, wer eine Aussage trifft – ob Olaf Scholz oder Osama bin Laden – und wie aktuell die Thematik des Romans immer noch ist.

Der großen Gereiztheit begegnen wir auch in der Ausstellung „Extra Time“ in der mit den Ausstellungsräumen des St. Annen-Museums baulich verbundenen Kunsthalle St. Annen. Die renommierte Künstlerin Heather Phillipson bevölkert hier ihre sich über alle Etagen erstreckende Rauminstallation mit krähenartigen Charakteren. In einem Protestcamp fordern sie ihre Rechte ein. Im Gespräch mit Kunsthallen-Leiterin Noura Dirani erklärt Heather Phillipson dazu: „Aufgrund eines noch nie dagewesenen Ausmaßes an globalen Unruhen erleben wir derzeit ein bisher unbekanntes Ausmaß an Protest. Für mich war es wichtig, diese Unruhe zu beleuchten – das Kippen der Waage in Richtung Krieg und Konflikt, Umweltkrise und erzwungene Migration und darüber hinaus die potenzielle Kraft der Gegenwehr und ihrer Körper im Raum.“

Im Hintergrund des Protestcamps erinnern mit Farbe übergossene Gemälde an der Wand an die medienwirksame Strategie der „Letzten Generation“ und anderer Gruppen, (meist durch Glasscheiben geschützte) Kunstwerke mit Tomatensuppe oder Öl zu übergießen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Wellen, die Aktionen dieser Art schlagen, scheinen Bernhard Pörksens These der Empörungsdemokratie zu bestätigen. Seine Vorschläge, aus der kollektiven Erregung herauszukommen, bleiben jedoch dürftig: „Pörksen hofft, dass der „kommunikative Klimawandel“ durch gute kollektive Vorsätze und allgemeines Einsehen beherrschbar wird. Zieht man die Parallele zu jenem anderen Klimawandel, wirkt das ein bisschen naiv“, hieß es 2018 im Deutschlandfunk in einer Besprechung seines Buches. Und in der Tat: Es scheint, als seien wir seitdem eher noch tiefer hinein in die kollektive Erregung geraten.

Es braucht also andere, stärkere Mittel gegen die große Gereiztheit. Einen unkonventionellen Ansatz finden wir in Thomas Manns Geburtsstadt unweit des Buddenbrook-Hauses, in einem der ältesten Häuser der Stadt. Heute beherbergt es die Löwen-Apotheke. Grund zur Hoffnung?

“Thomas Mann war für mich immer so etwas wie der entfernte, etwas schrullige Onkel, der schon lange tot aber immer noch omnipräsent ist”, sagt Marcus Niendorf. Auf gemeinsamen Stadtspaziergängen mit seinen Eltern hieß es häufig: “Hier hat Thomas Mann gewohnt.” oder “Hier ist Thomas Mann zur Schule gegangen”, erinnert sich der Apotheker. Mit 14 las er dann die Buddenbrooks. “Das erste Erwachsenenbuch, das ich gelesen habe”, erzählt er stolz und fügt augenzwinkernd hinzu: “In Lübeck ist das ein Initiationsritus”. Es folgten weitere Werke des Nobelpreisträgers, irgendwann schließlich auch „Der Zauberberg“. „Den habe ich während eines Krankenhaus-Aufenthaltes angefangen. Keine gute Idee. Bei den ewig langen Beschreibungen bin ich ständig weggedämmert und habe so nur die ersten 500 Seiten geschafft.”

Für das Jubiläumsjahr hatte er sich den Roman allerdings noch einmal vorgenommen. Mit einem erstaunlichen Resultat: Sein von der Lektüre inspiriertes „Mittel gegen die große Gereiztheit“ sei ein Beispiel für die jahrhundertealte Apothekerkunst des Destillierens, dem physikalischen Verfahren zur Trennung von Stoffen. Name und Etikett gemahnten, „Gegensätze zu akzeptieren. Wir sagen „ja“ zu physikalischer Trennung, wir sagen „nein“ zu Streit, Unversöhnlichkeit, fehlender Toleranz und erst Recht Handgemenge, denn immer soll und muss Versöhnung das Ziel sein, gerade in unserer Zeit.“ Bei seinem selbst hergestellten Gin handle es sich allerdings nicht um ein Heilmittel, betont Niendorf. Er sei „Genussmittel durch und durch“.

Na dann zum Wohl! Die Hoffnung stirbt zuletzt.