Unser Bild von Wikingern wird vor allem durch Popkultur und (rechtsextreme) Mythen geprägt – und wenig durch wissenschaftliche Erkenntnisse über die Menschen, die im frühen Mittelalter im Norden Europas gelebt haben. Wir haben bereits gelernt: Die Vorstellung vom blonden, großgewachsenen Krieger stimmt nicht. Wie sieht es mit religiösen Überzeugungen und Geschlechterrollen aus: Glaubten die Wikinger wirklich an Odin, Thor und Freya? Und wer zog eigentlich in den Kampf – Männer, Frauen oder beide?

Odin und Jesus

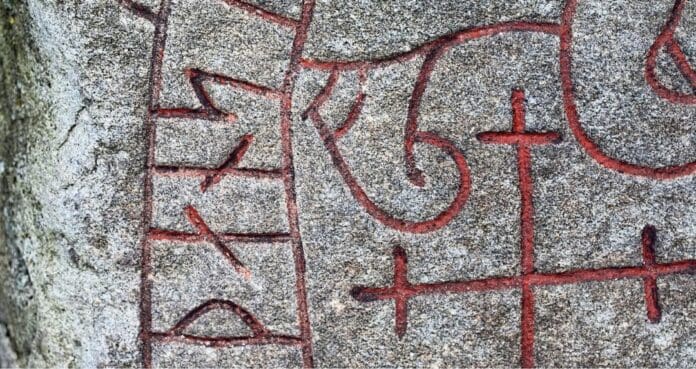

Wie viele Mythen sich vor allem um den obersten Gott Odin ranken, zeigt Klaus Böldl in seinem Buch Odin. Der dunkle Gott und seine Geschichte. Von den Germanen bis Heavy Metal. Odin, das ist der Göttervater. Einäugig und aufrecht steht er da. Zwei Raben sitzen auf seiner Schulter, Huginn und Muninn, die ihn mit Neuigkeiten aus der Welt versorgen. Wie Böldl beschreibt, ist Odin eine Gottheit, die viel Interpretationsspielraum zulässt: Kriegs- und Totengott, aber auch Gott der Dichtung und der Runen sowie der Magie.

Klaus Böldl: Odin. Der dunkle Gott und seine Geschichte. Von den Germanen bis Heavy Metal.

München 2024: C. H. Beck Verlag

315 Seiten, 28 Euro.

ISBN: 978-3-406-82168-4

Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurde Odin auch als „Gott der Deutschen“ interpretiert, vor allem von Jacob Grimm, gut 100 Jahre später gab es die ersten neuheidnische Gruppen, die das Christentum ablehnten. Viele von ihnen beriefen sich auf Odin.

Und heute? Für rechtsextreme Gruppierungen wie die selbsternannten „Wodans Erben Germanien“ sowie die „Soldiers of Odin“ gilt: „Odin statt Jesus“ oder auch „Odin statt Allah“, wie Böldl beschreibt. In diesen Kreisen wird Odin als „der Schutzgott der weißen Rasse“ verstanden. „Der kaum inhaltlich gefüllte Glaube an ihn dient nicht zuletzt der aggressiven Abgrenzung gegen Juden und Muslime, aber auch gegen das als ‚artfremd‘ empfundene Christentum“, stellt Böldl fest.

Dabei gab es schon ab Mitte des 9. Jahrhunderts Berührungspunkte zwischen Wikingern und Christen. Der fränkische Missionar Ansgar brachte das Christentum in die Siedlung Haithabu beim heutigen Schleswig. Der damals dort herrschende dänische König Horich I. gestattete ihm sogar den Bau einer Kirche. Heute erinnert, direkt neben der evangelischen Kirche St. Andreas Haddeby, ein Denkmal an Ansgars Mission.

Wie Dr. Matthias Toplak, Leiter des Wikinger Museums Haithabu, betont, fand allerdings nicht einfach ein Religionswechsel vom Odinglauben zum Christentum statt. Denn: „Bevor das Christentum zu den Wikingern kam, gab es bei ihnen keine einheitliche Religion.“ Die Edda, die altisländische Sammlung von Götter- und Heldensagen, wurde erst Jahrhunderte später aufgeschrieben. Dementsprechend sei es für viele Menschen kein Problem gewesen, zum Christentum zu konvertieren. Und wie Toplak betont: „Viele haben es aus pragmatischen Gründen angenommen, für bessere Handelsmöglichkeiten.“

Der Glauben an Odin und Jesus wurde sogar miteinander vermischt. Ganz eindrücklich zeigt das ein Ausstellungsstück in Haithabu: ein Symbol, das Hammer und Kreuz in einem zeigt. Odin und Jesus, miteinander statt gegeneinander.

Männer und Frauen

Woran die Menschen im nördlichen Europa damals glaubten beziehungsweise auf welche Religion sie sich einließen, lässt sich gut durch religiöse Symbole nachweisen. Weniger gut nachvollziehen lässt sich alles, was sich vor allem abseits von Grabbeigaben und DNA-Analysen abspielt – zum Beispiel die Geschlechterverhältnisse.

Toplak beschreibt zwei, fast schon entgegengesetzte, Mythen, die im Rechtsextremismus über die Geschlechterrollen bei den Wikingern kursieren: Erstens, eine Gesellschaft, in der ein Mann noch Mann sein darf, als Krieger und Patriarch. Zweitens, eine Gesellschaft, in der auch Frauen nah am Kriegsgeschehen sind, so wie die Walküren: mythische Geistwesen, die ehrenvoll Gefallene nach Walhalla führen.

Die Wahrheit liegt nach heutigem Wissenschaftsstand irgendwo dazwischen, sagt Toplak. Generell könne man aber wenig dazu sagen: Der Alltag der Wikinger sei kaum dokumentiert. Was man sagen kann: Es gab Frauen, deren hohe Stellungen sich in ihren Grabbeigaben spiegeln. Und es gab die Kriegerin von Birka, eine ganz besondere archäologische Entdeckung.

Das war passiert: Eine Knochenanalyse von 2014 und ein DNA-Test von 2017 ergaben, dass ein in Birka (Schweden) ausgegrabener Krieger eigentlich eine Kriegerin war – oder zumindest eine Frau mit Waffen als Grabbeigabe. Denn wie Toplak sagt: „Die Toten bestatten sich nicht selbst. Gräber sind kein Spiegel des Lebens, sondern eine Inszenierung.“ Er hält es für unwahrscheinlich, dass die Frau tatsächlich an Raubüberfällen oder Kriegen beteiligt war, denn ihre Überbleibsel tragen keinerlei Kampfesspuren. Warum die Frau in Birka als Kriegerin inszeniert worden ist, bleibt ihr Geheimnis.

Wikinger Museum Haithabu. Haddebyer Chaussee B76, 24866 Busdorf. Öffnungszeiten: Di – So, 11 – 16 Uhr.

Sie wollen mehr über Wikinger erfahren? Wir berichten in der nächsten Zeit bei kulturkanal.sh ausführlich über das Thema.