Leck, Steinbergkirche, Itzehoe, Bad Segeberg, Oldenburg, Pinneberg und Bad Oldesloe: An diesen Orten und teilweise Nebenstellen liegen so genannte Kulturknotenpunkte. Was das ist und warum sie helfen, Allianzen in der Kulturszene zu schmieden, erklärt Benjamin Hanke aus dem Bildungs- und Kulturministerium.

Herr Hanke, Kultur im ländlichen Schleswig-Holstein bedeutet Speeldeel und Shantychor – richtig oder falsch?

Benjamin Hanke: Ich würde sagen, ja, aber unter anderem. Natürlich gibt es diese Art von Kultur, aber eben auch vieles mehr. In den Gemeinden und besonders in den kleinen und mittleren Städten kommen vielfältige kulturelle Einrichtungen, zum Beispiel Theater, Bibliotheken und soziokulturelle Zentren hinzu. Auch die gehören zum ländlichen Raum und leisten einen bedeutsamen Beitrag zur kulturellen Identifikation vor Ort.

„Es gibt nicht den einen ländlichen Raum“

Sie sind im Kieler Bildungs- und Kulturministerium für die Betreuung der sieben Kulturknotenpunkte im Land zuständig. Was genau tun die, und was ist Ihre Aufgabe?

Hanke: Die Kulturknotenpunkte sollen dazu beitragen, dass Personen und Einrichtungen im Kulturbereich ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen können. Dazu wirken sie in vier Feldern: Vernetzung sowie Beratung von Kulturakteuren vor Ort, Unterstützung von konkreten Kooperationsvorhaben und Öffentlichkeitsarbeit für Kulturangebote. Im Ministerium schauen wir aus Landesperspektive auf die regionale Landschaft und fragen uns, wo noch eine Verknüpfung fehlt oder wo es eine Struktur braucht. Dazu sind wir und die Kulturknotenpunkte mit der Szene im Dialog, um herauszufinden, was die Akteure brauchen.

Und was brauchen sie?

Hanke: Das lässt sich nicht so einfach sagen, denn es gibt nicht den einen ländlichen Raum. An der Grenze zu Dänemark sieht es ganz anders aus als in der Metropolregion Hamburg, darum arbeiten die Kulturknotenpunkte in Leck oder Niebüll anders als die in Pinneberg oder Bad Oldesloe. An der Ostküste haben wir viele touristische Angebote, und lange herrschte die Meinung, dass davon auch die Einheimischen profitieren. Aber das Festival im Sommer reicht nicht den Winter hindurch, also muss es weitere Angebote geben.

Schleswig-Holstein gibt im Bundesschnitt vergleichsweise wenig Geld für Kultur aus, und angesichts der Haushaltslage wird sich daran wohl nicht so bald etwas ändern. Sind die Kulturknotenpunkte da nur ein Trostpflaster?

Hanke: Wir haben mit den Kulturknotenpunkten ab 2015 eine ganz neue Struktur geschaffen. Dass wir auf diese strukturelle Ebene gesetzt haben, statt klassische Projektförderung zu betreiben, macht sich jetzt bezahlt. Wir sehen positive Anzeichen, dass alle von einer Zusammenarbeit profitieren. Man teilt in den Regionen zum Beispiel Technik und Bühnenausstattung, so dass nicht jeder alles anschaffen muss. Es gibt Übersichtskarten zu regelmäßigen Kulturangeboten. Man macht zusammen Öffentlichkeitsarbeit und bewirbt Programme. Und es gibt regelmäßig Gelegenheit zum Austausch in verschiedenen Formaten von Fortbildungen bis Netzwerktreffen. Das ist die Idee: Gerade weil wir wenig Geld haben, müssen wir Allianzen bilden und die kulturellen Einrichtungen gemeinsam agieren.

Kulturknotenpunkte wirken über Kreisgrenzen hinaus

Wenn man auf die Landkarte schaut, ist die Verteilung der Knotenpunkte recht ungleichmäßig. Wieso diese Struktur, warum gibt es nicht pro Kreis einen Knotenpunkt?

Hanke: Wir haben Regionen bewusst Kreisgrenzen-überschreitend definiert. Die Beobachtung war, dass die Zusammenarbeit der Kulturakteure innerhalb der Kreise meistens schon recht gut funktioniert. Aber über die Grenzen hinweg ist es schwieriger. So arbeiten die Knotenpunkte übergreifend für mehrere Kreise, im Norden sogar über die Grenze zu Dänemark.

Die Träger der Kulturknotenpunkte sind ganz unterschiedliche Einrichtungen. Wie wurden sie ausgewählt, und ist es sinnvoll, die Aufgabe alle Weile neu auszuschreiben?

Hanke: Es gab bereits zwei Verfahren, bei dem Einrichtungen ihr Interesse an der Tätigkeit als Kulturknotenpunkt bekunden konnten. Eine Voraussetzung war, dass sie bereits Erfahrung mit Vernetzungsarbeit haben. Die jetzigen Träger arbeiten bis Ende 2025 oder 2026. Die Aufgabe ist jeweils für fünf Jahre ausgeschrieben, das ist eine schon recht lange Zeit. Bei der neuen Ausschreibung kann es natürlich zu Wechseln kommen, und es hat auch nach der ersten Förderperiode bereits Wechsel gegeben. Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits ist eine gewisse Kontinuität gut, aber andererseits braucht es manchmal neue Impulse.

Wie werden die Träger gefördert?

Hanke: Anfangs gab es pro Jahr und Knotenpunkt 20.000 Euro. Dann fand eine Evaluierung statt, deren eine Erkenntnis lautete, dass man mehr Mittel benötigt, um die Aufgaben zu bewältigen und die gesetzten Ziele zu erreichen. Das hat sich erfreulicherweise auch im Haushalt dargestellt. Für die laufende Förderperiode, die 2021 begann, erhält jeder Knotenpunkt 40.000 Euro im Jahr.

Kultur soll divers, nachhaltig, digital sein

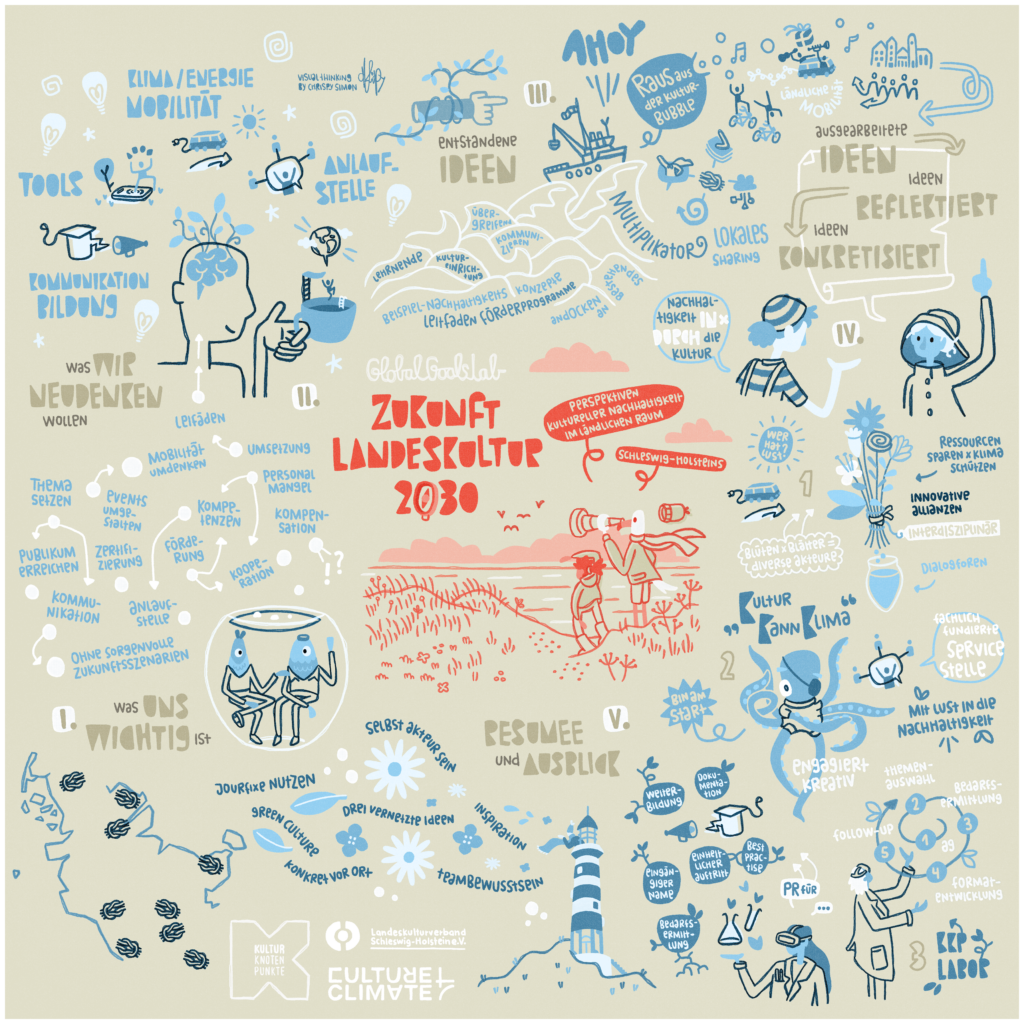

Die Landesregierung setzt im Kulturbereich auf die Schwerpunktthemen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität. Wie beteiligen sich die Knotenpunkte daran, und was sagten die Akteur:innen der Kulturszene dazu?

Hanke: Wir haben gute Voraussetzungen, weil diese Themen im Prozess mit den Akteuren gemeinsam entstanden sind. Es gab eine Befragung und Beteiligungsworkshops, so konnte jeder, der wollte, mitreden. Der Widerhall in der Szene ist also groß. Die Kulturknotenpunkte unterstützen die Umsetzung mit eigenen Veranstaltungen vor Ort, beraten die Akteure oder leiten Informationen zu Förderprogrammen oder Ansprechpartnern weiter.

Lässt sich nach einem knappen Jahrzehnt eine Bilanz der Kulturknotenpunkte ziehen, und wie geht es weiter?

Hanke: Schleswig-Holstein war so etwas wie Vorreiter bei dieser Art der Vernetzung; wir freuen uns über diesen Erfolg für die Kultur im Land. Inzwischen ziehen andere Bundesländer nach oder haben es bereits getan. Wir wissen natürlich nicht, wie sich Steuereinnahmen und die Haushaltslage entwickeln, aber wir sind guter Dinge, dass es mit den Kulturknotenpunkten weitergeht.