Anna Susanne Jahn wurde 1961 in Wolfenbüttel geboren, studierte Malerei und Druckgrafik an der Braunschweiger Hochschule für Bildende Künste und absolvierte nach dem Meisterschülerabschluss und Diplom ein sechsmonatiges Studium der japanischen Tuschemalerei in Kyoto. Es folgten Studienreisen nach Kanada und China und ein Stipendium in St.John`s, Neufundland, Kanada. Seit 2007 lebt sie mit ihrer Familie auf Amrum.

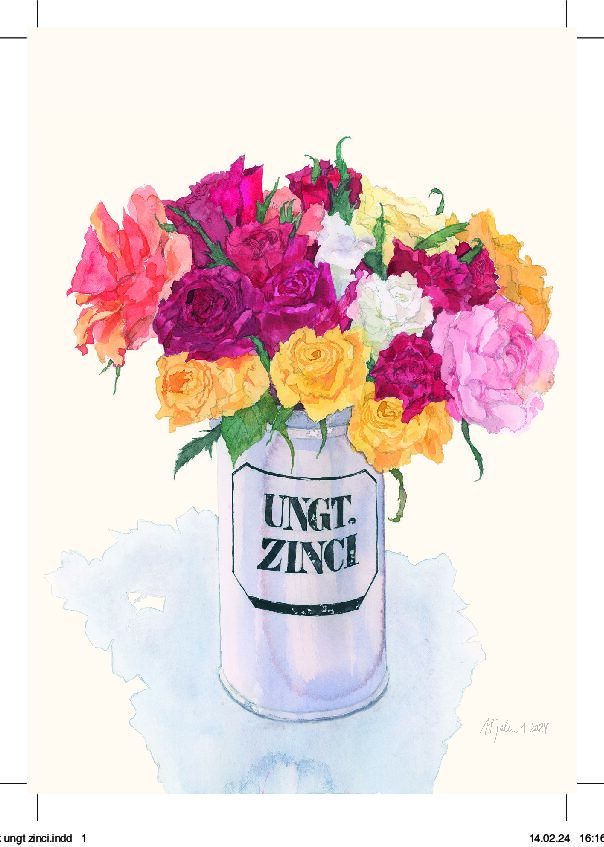

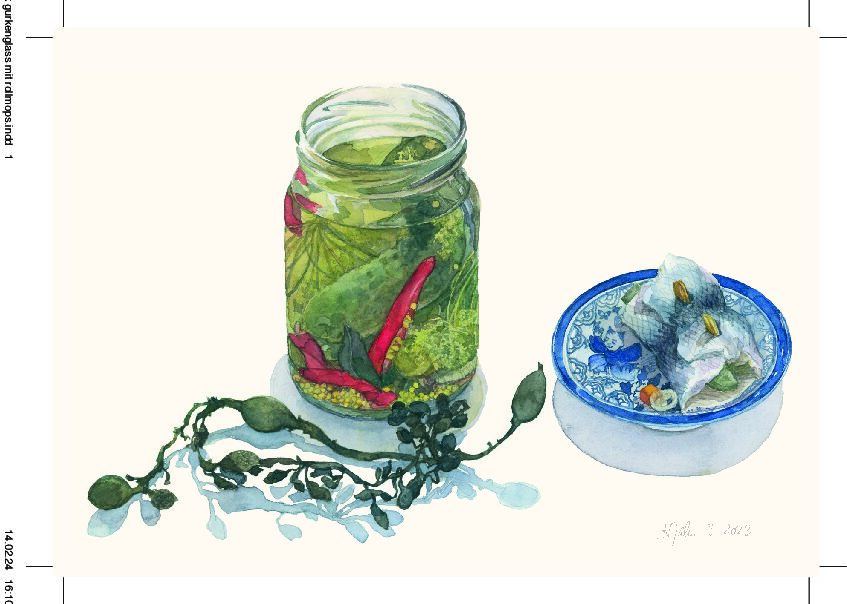

Frau Jahn, Sie leben als Aquarell-Künstlerin auf Amrum. Aber Sie malen selten Dünen und Meer, lieber Stillleben mit Früchten, Blättern, Torten oder Rollmops. Warum das?

Anna Susanne Jahn: Dazu muss ich erzählen, wie ich zum Aquarell gekommen bin. Nach meinem Studium in Braunschweig bin ich durch die Welt gereist, dann aber in die Lüneburger Heide zurückgekehrt, wo meine Eltern mir ein Häuschen vererbt hatten. Niemand kannte mich, ich habe mich mit Putzjobs durchgeschlagen. Also habe ich mich an die VHS gewandt, um dort Kurse zu geben. Die Ölmalerei-Nische war bereits besetzt, so blieb die Aquarellmalerei. Die hatte ich als Studentin nie ernst genommen, für mich war ein Aquarell immer nur eine Skizze zur Vorbereitung. Doch um zu unterrichten, musste ich wissen, wie es geht, habe meterweise Bücher zum Thema gelesen und Testreihen gemalt. Die Kurse liefen nach und nach sehr gut, ich konnte meine Putzjobs an den Nagel hängen. Da ich im Unterricht immer selbst mitgemalt habe, habe ich die Technik allmählich besser verstanden und verfeinert.

Aquarellmalerei war erst nur ein Brot-Job

Und das war für Sie ausschlaggebend, fortan darauf zu setzen?

Nein, für mich waren damals Drucke die ernsthafte Arbeit, Aquarell war nur Brot und Butter. Aber dann besuchte mich der Leiter des Braunschweiger Kupferstichkabinetts, der eine Rede zur Ausstellungseröffnung meiner Werke vorbereiten wollte. Er sah eines meiner Aquarelle und war begeistert. Also habe ich begonnen, sie ernster zu nehmen. 2009 habe ich in Schloss Salder bei Salzgitter meine erste Ausstellung nur mit Aquarellen gemacht.

Und die Stillleben?

Das hat sich aus dem Unterricht heraus entwickelt. Objekte kann man von allen Seiten betrachten, sie halten still und müssen nicht bezahlt werden. Ich bringe zu den Kursen immer verschiedene Objekte mit, aus denen sich die Teilnehmer etwas heraussuchen. Mir selbst macht es großen Spaß, mit Fundstücken, Pflanzen oder Kulinarischem zu arbeiten. Und ich lerne immer noch dazu.

Objekte kann man von allen Seiten betrachten, sie halten still und müssen nicht bezahlt werden.

Wollten Sie schon immer Künstlerin werden, und was haben Ihre Eltern dazu gesagt?

Kind, wie willst du mit brotloser Kunst Rechnungen zahlen? Ich wusste mit 15, dass ich Künstlerin werden will, habe mich auf den Rat meiner Eltern aber brav für Kunstpädagogik angemeldet, doch keinen Studienplatz bekommen. Als ich mich schließlich einschreiben durfte, habe ich in letzter Sekunde doch freie Kunst angekreuzt. Ich denke, man soll seiner Leidenschaft folgen und den Beruf wählen, den man liebt. Ich gebe zu, wenn meine Tochter sagen würde, sie wolle freie Kunst studieren, würde ich ihr auch mögliche Brotberufe aufzählen. Aber wenn sie es wirklich wollte, würde ich sie nicht abhalten.

Sie leben seit 2007 auf Amrum, 2008 haben Sie Ihre Galerie in Nebel eröffnet. Wie kamen Sie auf die Insel?

Ich hatte den verrückten Traum, ein altes Inselhaus zu kaufen und zu renovieren. Als alleinstehende Malerin fehlte mir das Geld dafür, und selbst als mein Mann und ich geheiratet haben, hätten wir für ein Insel-Haus eigentlich einen Lottogewinn gebraucht. Doch dann sahen wir zufällig ein Zeitungsinserat: Die Kirchengemeinde verkaufte das alte Pastorat – die Chance unseres Lebens. Allerdings steckt jede Menge Arbeit darin. Ich habe Böden geschliffen, Putz erneuert, gestrichen…

Sie geben weiter Malkurse. Wer kommt, die Insulaner:innen oder Tourist:innen?

Überwiegend Feriengäste, aber ich biete auch Aquarell-Kurse über die hiesige VHS an, die gut angenommen werden. Auf der Insel führt man ein doppeltes Leben. Im Sommer ist die Bude voll, im Winter ist die Inselgemeinschaft unter sich, aber es gibt viele einzelne Grüppchen. Ich habe mich mit einigen anderen für den Erhalt des „Hauses des Gastes“, einer historischen Villa, eingesetzt. Der geplante Abriss hat die Dorfgemeinschaft gespalten, bis heute ist das zu merken.

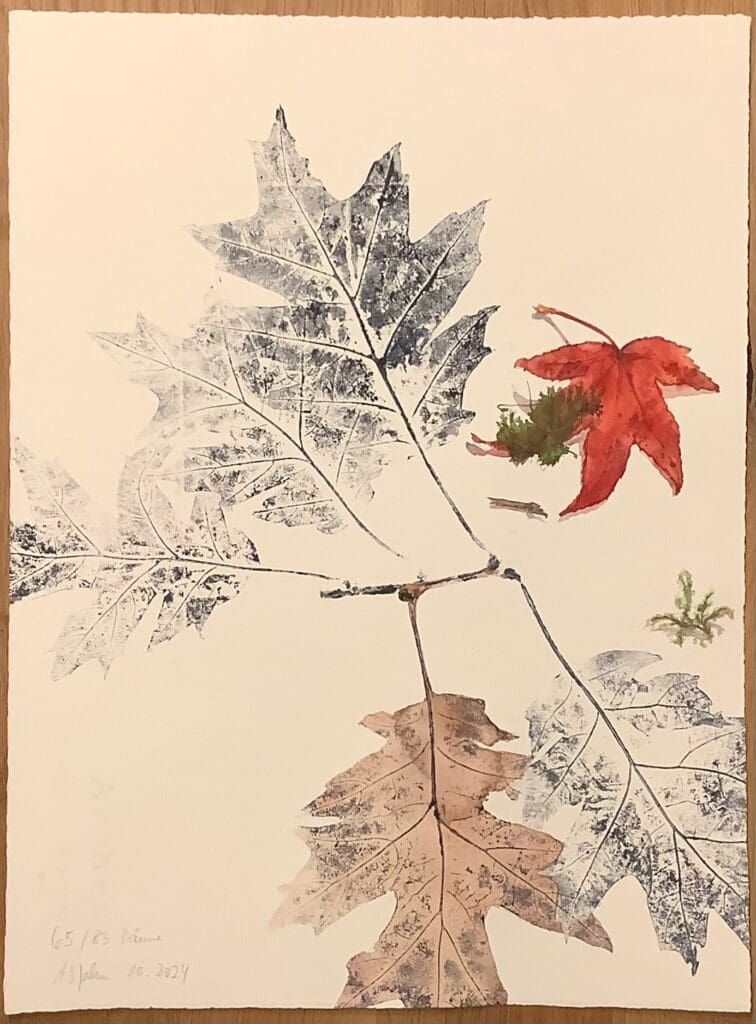

Portraits von gefällten Bäumen

Das „Haus des Gastes“ soll einem Neubau weichen, sein Park schrumpft – das Thema bearbeiten Sie auch künstlerisch?

Ich gestalte eine Serie von 83 Bildern, eines für jeden Baum, der gefällt wird. Die Idee ist, dass die Pflanzen an ihren eigenen Portraits mitarbeiten. Ich nehme Zweige, Blätter oder Früchte, die mit Druckfarbe eingewalzt und direkt auf den Bogen gedruckt werden. Wobei es mehr ein Streicheln als ein Drucken ist, man muss vorsichtig sein, damit die Pflanze nicht reißt. Meistens drucke ich die Pflanzenteile mit Hilfe der Tiefdruckpresse auf Papier, was eine größere Konturenschärfe und feine Details erlaubt. Anschließend füge ich Aquarell-Elemente hinzu

Dieses Naturselbstdruck-Verfahren haben Sie zum ersten Mal für ein Aquarell von 2,50 Metern Höhe eingesetzt. Warum ist ein großes Aquarell schwieriger als ein kleines?

Ich habe 2019 als Experiment im Rahmen einer Ausstellung in Schöningen in Niedersachsen das lebensgroße Bild eines Holunderstrauchs gemalt. Größe verträgt sich eigentlich nicht mit der Aquarelltechnik, denn für einen Farbverlauf muss das Papier patschnass sein. Wenn es hängt, kann es reißen, außerdem fließt die Farbe herunter. Also musste ich das liegende Papier bearbeiten. Doch um den Effekt zu sehen, muss es hängen – ich musste es also öfter hin- und herbewegen. Das war aufwändig und hätte schiefgehen können, aber ich wollte es jedenfalls versuchen. Und es ist gelungen.

„Japan war aus künstlerischer Sicht mein gelobtes Land“

Sie sind nach dem Studium nach Japan gereist. Wie kam das?

Japan war aus künstlerischer Sicht mein gelobtes Land, vor allem Kyoto, die alte Kaiserstadt. Dort lagern über 1000 Jahre alte Bildrollen, die von rechts nach links gerollt werden und Geschichten erzählen, wie ein Film. Die wollte ich mit eigenen Augen sehen und die Techniken lernen, etwa die Parallelperspektive, durch die man in Räume wie in eine Puppenstube hineinschaut. Ich hatte mich siebenmal erfolglos um ein Stipendium beworben.

Und wie haben Sie es trotzdem geschafft?

Nach dem Tod meiner Mutter erbte ich etwas Geld, damit bin ich losgefahren: Mit zehn Kilo Gepäck und 10.000 Mark, von denen 2.000 für den Flug draufgingen. In Kyoto habe ich in einem winzigen Zimmerchen gelebt und mir die Miete mit Putzen verdient. Die Lehrer der Kunsthochschule haben sich so gefreut, dass sich jemand aus Deutschland für die traditionelle japanische Malerei interessiert, dass sie mich umsonst studieren ließen. Also saß ich auf einer Matte, kopierte mit Tusche und Pinsel die alten Meister, und die japanischen Studenten haben sich halb kaputt gelacht über diese blonde Europäerin, die sich so ungeschickt anstellte. Ich habe bis heute Kontakte nach Japan und durfte 2023 und 2024 jeweils fünf Aquarelle zu einer Ausstellung im Metropolitan Museum in Tokyo schicken.

Beim Malen gibt es ein Stadium, in dem die Dinge in diesem weißen Universum schweben.

Was reizt Sie an der japanischen Kunst?

Das Sparsame. Mit wenigen Mitteln wird viel erreicht, die Kunst lebt von der Andeutung. Leere Flächen sind formal wichtig, auch in meinen Stillleben. So arrangiere ich Objekte auf weißen Papierbögen, damit sie miteinander wirken. Beim Malen gibt es ein Stadium, in dem die Dinge in diesem weißen Universum schweben. Dann zeichne ich den Schatten, gebe ihm einen Verlauf. Irgendwann kommt dieser magische Augenblick, in dem die Dinge landen, in dem sie handfest und dreidimensional werden. Diesen Moment empfinde ich als große Belohnung.