Gerhard Hermanns hat die norddeutsche Landschaft und ihre Eigenwilligkeit in Holzschnitten festgehalten. Vor zehn Jahren ist er verstorben. Ein Blick in den privaten Nachlass.

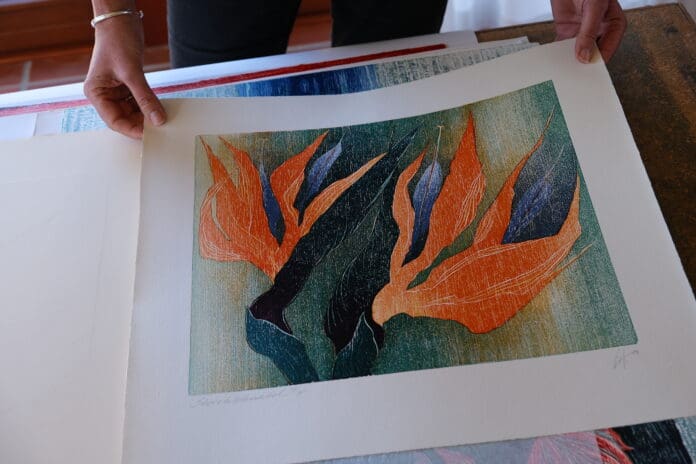

„Er war selbst wie aus Holz“ sagt Helene Hermanns über ihren Mann: warm, lebendig, aber mit Ecken und Kanten, manchmal stur, immer eigenwillig. Gerhard Hermanns ist vor zehn Jahren verstorben. Über 500 Holzschnitte hat der Künstler hinterlassen. Sie sind so eigenwillig wie er selbst: expressionistische Landschaften, denen die klaren Linien seiner norddeutschen Wahlheimat Struktur geben. Kubistisch zergliederte Figuren, die immer nahbar, fast haptisch wirken. Und bei allen Werken hat sein Arbeitsmaterial, das Holz, immer ein Wort mitzureden. Keine Druckplatte ist glatt poliert. Mal ist die Maserung ein Sturm, der durch die Bäume fährt. Mal ist ein Astloch der silberne Mond über der ruhigen Nordsee.

Daniela Wehrmeier: „Diese Arbeiten sollen nicht in Vergessenheit geraten“

Ein regnerischer Vormittag in einem kleinen Dorf bei Heide, Dithmarschen. Daniela und Wolfgang Wehrmeier sind zu Gast bei Helene Hermanns. Ein aufgeräumtes Einfamilienhaus, auf einem kleinen, runden Tisch sind Kaffee und Gebäck angedeckt. Zahlreiche klein- und großformatige Gemälde hängen an den Wänden, gleich am Eingang begrüßen vier gerahmte Druckplatten die Besucher: fratzenhafte Gesichter, Druckschichten eines Gemäldes von Gerhard Hermanns. Alles, was hier an den Wänden hängt, stammt aus seiner Werkstatt, die sich hinter der Tür neben dem kleinen Kaffeetisch verbirgt.

Hier lagert auch der umfassende Nachlass des Künstlers, den die Wehrmeiers verwalten. Sie sind selbst freischaffende Fotograf*innen, haben ihr Atelier ganz in der Nähe. „Wir haben die Werke von Gerhard Hermanns 2006 das erste Mal auf einer Ausstellung im Dithmarscher Landesmuseum gesehen“, sagt Daniela Wehrmeier. Sie nahmen Kontakt auf, erwarben einige Drucke. Aus der Geschäfts- wurde eine professionelle Beziehung – sie stellten mehrfach gemeinsam aus – dann eine Freundschaft. Als sich abzeichnete, dass Hermanns nicht mehr lange zu leben hat, übernahmen sie die Verwaltung des Nachlasses. „Uns war unglaublich wichtig, dass diese Arbeiten nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Daniela Wehrmeier.

Autodiktat im Holzschnitt

Gerhard Hermanns wurde 1935 geboren, wuchs im Rheinland auf, machte dort die Ausbildung zum Musterzeichner für Textilien. Neben der Arbeit lernte er in der Werkkunstschule in Dortmund sein künstlerisches Handwerk, im Abendstudium. Die Idee mit dem Holzschnitt kam aber erst später. „In dieser Hinsicht war er Autodidakt“, sagt Helene Hermanns. Und erinnert sich mit einem Schmunzeln an die ersten Druckversuche: „Das hat er mit Aquarellfarbe versucht. Das war wirklich nichts.“

Was am Anfang nicht lief, hat Hermanns im Laufe seines Schaffens perfektioniert. Eines seiner Markenzeichen: Er druckte nie maschinell, immer per Hand, presste die Farbe mal mit Rollen, teilweise sogar mit Löffeln ins Papier. Wolfgang Wehrmeier: „Das war schon rein körperlich ein Kraftakt. Aber dadurch konnte er die Farbgebung präzise beeinflussen.“ Einmal habe Hermanns, um seinen Freund*innen den Unterschied zu zeigen, zweimal dieselbe Platte gedruckt, einmal per Hand, einmal maschinell. „Da lagen Welten dazwischen“, erinnert sich Wolfgang Wehrmeier.

Klare Linien und weite Ebenen

Der Druck per Hand ist einer der Gründe, warum die Bilder Hermanns, obwohl sie häufig einer klaren geometrischen Ordnung folgen, nie statisch wirken. Er war Heimatmaler, bei einem Urlaub auf Pellworm verliebten er und seine Frau sich in See und Küste, zogen kurz darauf nach Dithmarschen. Die dortige Landschaft mit ihren klaren Linien und weiten Ebenen waren eines der bevorzugten Motive Hermanns. So auch bei seinem ersten großen Zyklus mit dem Titel „Koppeln und Vorland“ aus dem Jahr 1978.

Die Bilder zeigen Weizenfelder im Regen, einen Vogelschwarm in der Abendsonne, Austernfischer, die im Watt nach Muscheln picken. Dabei sind die Eigenheiten des Materials in der Komposition mitgedacht. Die Austernfischer stehen auf einem Astloch: ein Wirbel im graublauen Watt. Und während der Regen vertikal, entlang der Holzstruktur, auf die Weizenähren fällt, beugen sich diese unter dem Gewicht des Wassers – die Druckplatten sind schräg übereinander gelegt. Teils bearbeitete Hermanns die natürliche Oberflächenstruktur des Holzes zusätzlich. „Die Werke bekommen dadurch eine textilartige, stoffliche Struktur“, sagt Daniela Wehrmeier.

Bilderserien, die den Verfall zeigen

Später widmete sich Hermanns dem Verfall eben dieser Landschaft. Sein zweiter großer Zyklus, „Letzte Landschaften“, umfasst, nach dem Vorbild von Katsushaki Hokusais „Hundert Ansichten des Fuji“, genau hundert Motive, die für seine Heimat typisch waren. „Hier hat er mit, wie er selbst sagte, ‚Destruktionen‘ gearbeitet“, sagt Daniela Wehrmeier. Hermanns entwickelte ein Motiv, etwa einen Fischerkahn, der bei Ebbe auf Grund liegt. Nach dem ersten Druck bearbeitete er das Holz weiter, nahm Material ab, druckte erneut, wiederholte diesen Prozess mehrfach. So entstanden Serien von Bildern, die den Verfall zeigen: Der Kahn zeigt Risse, hat Löcher, am Ende liegt nur noch ein trostloses Gerüst im Watt. Der Verfall im Motiv spiegelt sich in der Zerstörung des Materials wieder: Die Druckplatten sind nicht wiederherstellbar.

Im Spätwerk wandte Hermanns sich vermehrt abstrakten Themen zu, experimentierte zudem mit der bildlichen Umsetzung von Lyrik. Zeit seines Lebens wurde er immer wieder ausgestellt. Heute liegen seine Werke unter anderem im Kunstmuseum Reutlingen, der serbischen Nationalbibliothek und im Archiv der Landesbibliothek Kiel. Dennoch: So richtig zu Ruhm gekommen ist er bislang nicht, der Großteil des Nachlasses liegt im kleinen Privatarchiv. „Wir arbeiten daran“, sagt Daniela Wehrmeier – eine Sisyphosaufgabe. „In Belgrad haben wir drei Jahre gebraucht, bis die Schenkung des Zyklus ‚Holzgesänge‘ umgesetzt wurde“, sagt Wolfgang Wehrmeier. Aber sie bleiben dran. Denn von der künstlerischen Qualität des Werkes sind beide überzeugt.