Dass Thomas Mann homosexuell war, können Lesende, die ohne Scheuklappen an die Texte herangehen, unschwer erkennen. Denn immer wieder gibt es in den Werken angedeutete Liebesbeziehungen zwischen Jungen oder Männern. Da ist Hanno Buddenbrooks schwärmerisch-zärtliches Verhältnis zum Schulfreund Kai, Hans Castorps Jugendschwarm Pribislav Hippe im „Zauberberg“ und natürlich der Schriftsteller Aschenbach, der den „Tod in Venedig“ starb, weil er den schönen Tadzio nicht aus den Augen lassen wollte. Mann selbst, ganz Kind seiner Zeit, kämpfte lebenslang gegen seine Veranlagung. Der Autor und Literaturhistoriker Tilmann Lahme wirft in seinem im Mai 2025 erschienenen Buch „Thomas Mann. Ein Leben“ einen Blick auf Mann und die Männer.

Manns Werk kreist oft um selbst Erlebtes

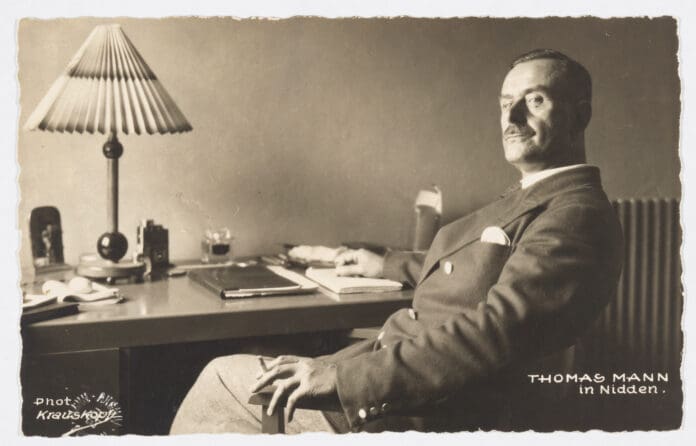

„Er muss einen Tropfen eigenes Blut in die Tinte geben, wenn er schreibt“, so beginnt Lahmes kenntnisreiches und detailsattes Buch. Gemeint ist, dass Thomas Mann in vielen seiner Werke um sich selbst kreiste, selbst Erlebtes und selbst Empfundenes einfließen ließ. Entsprechend findet Lahme, der bereits mehrere Werke über die Familie Mann verfasste, reale Vorbilder für viele der literarischen Figuren im Mann‘schen Werk. Pribislav Hippe etwa hieß im wahren Leben Willram „Willri“ Timpe, der junge Thomas verliebte sich auf dem Schulhof in ihn.

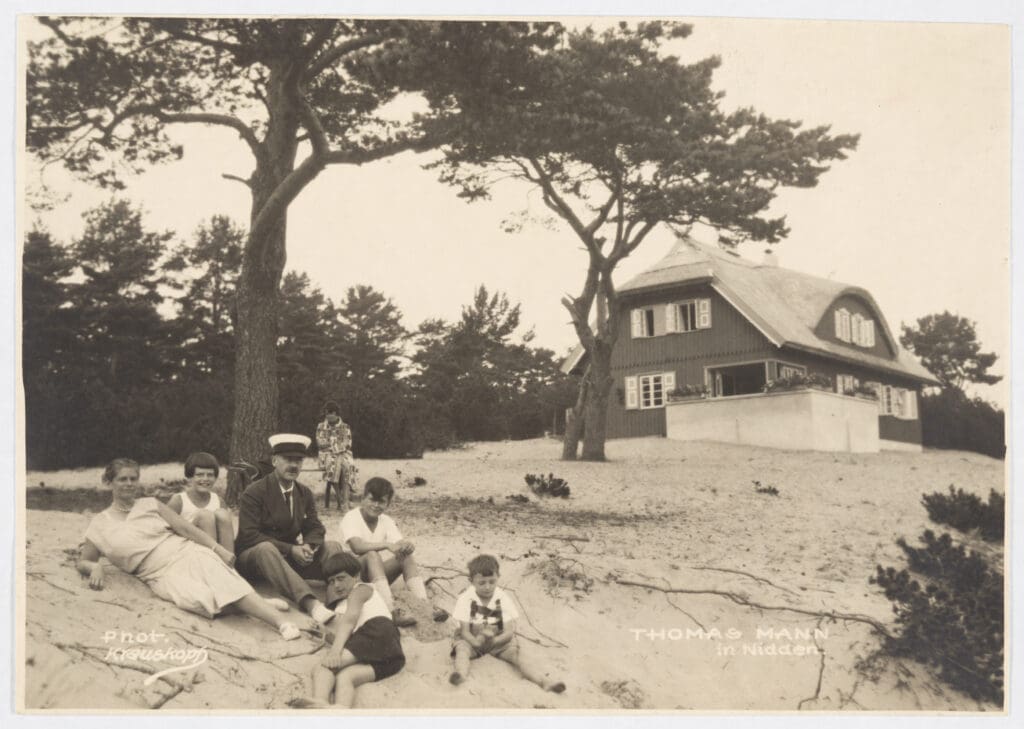

Als junger Mann galt seine Liebe dem Maler Paul Ehrenberg, mit dem er auf Bauernbälle ging und dem er unbedingt ein Buch widmen wollte. Ehrenberg ist wohl – zusammen mit einer weiteren Schulhofliebe – ein Vorbild für den blonden Hans in der Novelle „Tonio Kröger“. Im höheren Alter, längst verheiratet und Vater von sechs Kindern, verliebte Thomas Mann sich im Urlaub in einen Teenager, ganz wie sein Alter Ego Aschenbach. Der junge Mann war im Haus Mann zu Gast – er selbst will von der Schwärmerei des großen Schriftstellers nichts gemerkt haben, zitiert Tilmann Lahme aus einem Interview.

Mann oh Mann, Herr Mann!

Die Gefühle waren da, nur erlaubt waren sie nicht: In der Jugend von Thomas Mann, der 1875 in Lübeck geboren wurde, galt Homosexualität als „Perversion“ oder „Krankheit“. Ein Mann, der Männer liebte – Frauen, die Frauen liebten, kamen öffentlich gar nicht vor – habe „widerliche und oft sehr verächtliche Charaktereigentümlichkeiten“ wie „Schwatzhaftigkeit, Launenhaftigkeit und Neigung zum Lügen“, hieß es in einem damals populären Fachbuch.

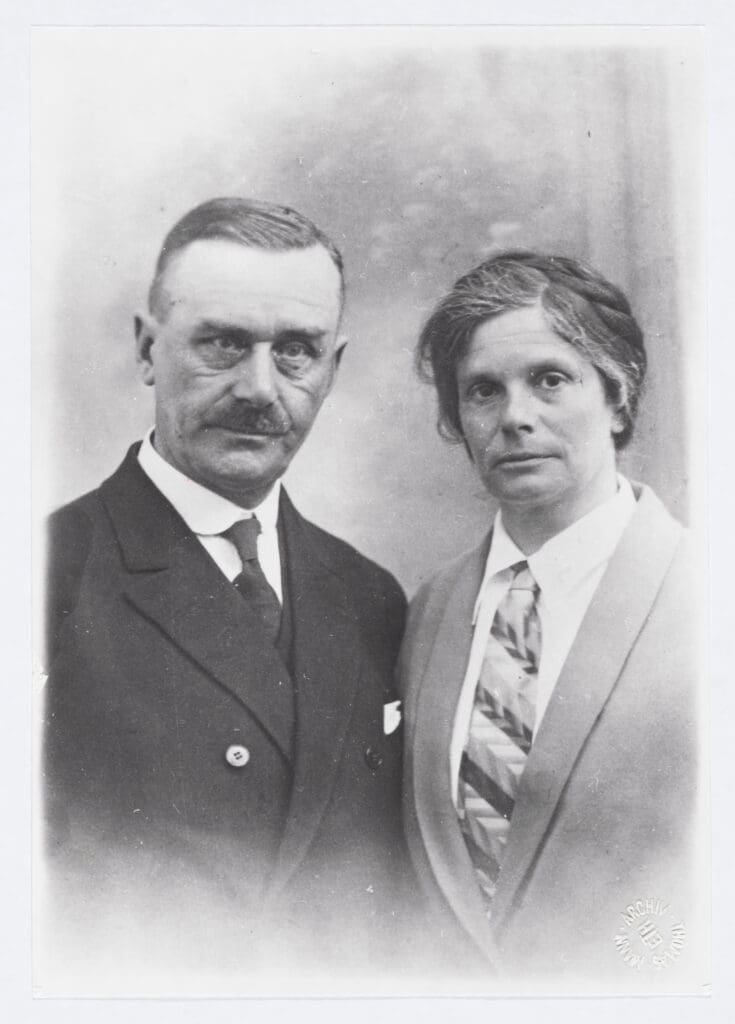

Otto Grautoff, ein ebenfalls schwuler Jugendfreund Manns, unterwarf sich einer Therapie, um „normal“ zu werden – heute sind solche Behandlungen verboten. Mann legte sich selbst strenge Regeln auf, zu denen kalte Duschen und ein straffer Tagesablauf gehörten. Es galt, der Welt eine Fassade zu zeigen. Daher drängte Thomas stürmisch auf die Heirat mit Katia Pringsheim: „Dumme kleine Katja, ich liebe Sie ja, verstehen Sie nicht, was das heißt?“ Die Studentin, deren Großmutter die bekannte Frauenrechtlerin Hedwig Dohm ist, wollte anfangs nicht so schnell heiraten, beugte sich dann aber doch.

Zum Entsetzen ihrer Familie setzt er auch ihr ein literarisches Denkmal: In „Wälsungenblut“ schildert Mann ein Zwillingspaar – Katia hat einen Zwillingsbruder – aus einer gebildeten jüdischen Familie, ähnlich der Pringsheims, das Inzest begeht. Pringsheims protestierten, die Novelle erschien erst 1921, lange nach ihrem Entstehen.

Im Mann’schen Werk enden Liebesgeschichten oft unglücklich, und aus vielen lässt sich Manns eigenes Ringen um seine Sexualität ablesen. Aber Tilmann Lahme findet auch sexuell aufgeladene Formulierungen: Der Bleistift etwa, den sich Hans Castorp bei Pribislav Hippe lieh, war „ein Crayon, mit einem Ring, den man aufwärts schieben musste, damit der Stift aus der Metallhülle wachse“. Oder jene Szene in den Buddenbrooks, in der Hanno seinem Freund Kai auf dem Klavier vorspielt: „Unter seinen „arbeitenden Fingern“ beginnt ein „Aufschwellen“, „Krämpfe der Sehnsucht“ drängen zur „Erfüllung“, bis schließlich alles „zum furchtbaren Höhepunkt“ kommt und sich „mit schäumendem Prunk“ ergießt. Worum es denn da wohl gehe, fragt Lahme süffisant.

Politischer Schlingerkurs: Von deutsch-nationaler Haltung zum NS-Gegner

Neben den Liebeswirren im Leben Manns schildert Tilmann Lahme den politischen Weg des Großschriftstellers. Heute ist vor allem seine klare Haltung gegen das NS-Regime in Erinnerung, seine Reden und Schriften aus dem Exil. „Im Kampf gegen die nationalsozialistische Bedrohung ist Mann echt und klar und voller Entschlossenheit“, schreibt Lahme. Doch der Weg dorthin war weit und verschlungen.

1895 wurde Heinrich Mann Herausgeber einer Zeitschrift mit „deutsch-völkisch und aggressiv antisemitischer“ Haltung. Der jüngere Bruder Thomas Mann schrieb mehrere Texte für das Blatt, in denen er völkische Dichter lobte und Deutschland als das „jüngste und gesündeste Kulturvolk Europas“ pries, ganz anders als das „weibische“ Frankreich. Beide Manns hätten das wohl als Auftragsarbeit verstanden, ohne recht davon überzeugt zu sein, so Lahme.

Peinliche „Betrachtungen eines Unpolitischen“

Dennoch: Während Heinrich Mann sich 1914 mit dem „Untertan“ offen gegen den wilhelminischen Geist stellte, blieb Thomas in der deutsch-nationalen Ecke. Er rechtfertigte den Angriff auf die Kathedrale von Reims, der allgemein als verbrecherischer Akt empfunden wurde. Deutschland führe einen „großen, grundanständigen, ja feierlichen Volkskrieg“, schwärmte Mann. Er selbst war erleichtert, vom Wehrdienst freigestellt zu sein, behauptete aber, „Gedankendienst mit der Waffe“ zu leisten und damit ähnlich zu leiden wie die Frontsoldaten. Seine „Betrachtungen eines Unpolitischen“, die Lahme „ein Kriegsbuch ohne politisch-historisches Fundament, aber voller Polemik“ nennt, kommt peinlicherweise parallel zur Kapitulation des Deutschen Reichs heraus.

Immerhin erkennt Mann schon Anfang der 20er Jahre die Gefahren des „Hakenkreuz-Unfugs“. 1926 reist er nach Frankreich, distanziert sich dort von seinen Thesen in den „Betrachtungen“ und setzt sich für die Annäherung zwischen den Nachbarländern ein.

Nicht alle Zeitgenossen bekamen diese Gesinnungsänderung mit. Den Nobelpreis erhielt Mann 1929 offiziell für die „Buddenbrooks“. Doch aus den Akten ließe sich erkennen, dass die Jury „den reaktionären, antidemokratischen Thomas Mann auszeichnet, den sie für den eigentlichen hält“, schreibt Lahme.

Nie gedruckte Briefe erstmals veröffentlicht

Fast 600 Seiten ist das Werk lang, es liest sich flott und spannend. Auch wer sich bereits mit der Mann-Familie befasst hat, erfährt von Tilmann Lahme viel Neues. Denn der wertet bisher unbekannte Dokumente aus, vor allem Briefe von Thomas Mann an Otto Grautoff. Der Jugendfreund kam bisher in der Mann-Forschung schlecht weg: Er galt als untalentiert, unattraktiv, haderte mit Selbstzweifeln – die unverständlich blieben, weil der Grund, die Homosexualität, nie genannt wurde. Schuld daran ist Thomas Mann selbst, der Briefe oder Tagebucheintragungen zensierte. Aber auch die Nachlass-Verwalter, darunter Manns jüngster Sohn Michael, strichen alle „verfänglichen“ Stellen und ließen ganze Briefe verschwinden.

Selbst in Biografien neuerer Zeit sei das Thema noch verschleiert worden, so Lahme, nach dem Motto: „Thomas Mann heiratet. Otto Grautoff heiratet. Also sind sie nicht schwul.“ Lahme veröffentlicht erstmals zwei der Briefe Manns an Grautoff. „Hochinteressant“ seien die, schreibt Lahme. „In einigen von ihnen äußert sich Thomas Mann so deutlich wie nirgends zu seiner Homosexualität und zur Behandlung, der sich Grautoff unterzieht. Und wie sehr Thomas Mann ringt mit sich und dem Freund und ihrer Homosexualität.“

Tilmann Lahmes Werk „Thomas Mann. Ein Leben“ ist im Mai 2025 bei dtv erschienen. Im Ahang ist der Essay von Susann Sonntag, „Bei Thomas Mann“ angefügt. Zu bestellen ist das Buch unter der ISBN 978-3-423-28445-5.